1. Царская дорога.

Сибирь в прошлом известна, как царская колония, место ссылки и каторги для уголовных и политических преступников, людей, которые боролись с царским режимом.

Многие тысячи политических ссыльных сложили головы на этапах, когда шли в кандалах по сибирскому тракту в ссылку, в тюрьмах и на рудниках Сибири. Только в одну Енисейскую губернию за пять лет (с 1900 по 1904 год) было сослано 1119 человек. На поселение в Сибирь за государственные преступления с 1906 по 1912 год было сослано 4077 человек.

Правительство при царе безжалостно эксплуатировало местное коренное население. Пушнина, золото и другие богатства, которые добывались тяжёлым трудом, отбирались за бесценок чаще всего — за водку.

Из газеты «Московские ведомости» № 19 за 1867 год:

«…Ещё нетронутые рукой человека груды благородных металлов самоцветных камней наполняют недра нашей Калифорнии. Сказочные клады залегли в ней почти на каждом шагу, здоровый климат, плодородные почвы, дремучие леса, исполинские реки — всё соединилось там для обогащения человека. Нужна нам железная дорога…»

Постройка Сибирской железной дороги должна была служить, прежде всего, интересам внешней политики царского правительства, укреплению позиций России на Дальнем Востоке. Но строительство дороги, Великого Сибирского пути, начали намного позднее, чем эту идею высказала газета «Московские ведомости».

Многие представитель чиновничьего аппарата воспротивились воплощению идеи, предложенной газетой.

Из воспоминаний царского министра путей сообщения, Сергея Юльевича ВИТТЕ:

«Когда я сделался министром путей сообщения в феврале 1892 года, то во время одного из моих первых докладов император Александр высказал мне своё желание, свою мечту, чтобы была построена железная дорога из Европейской России до Владивостока… ещё до моего назначения министром он постоянно толковал о сооружении этой дороги».

Но при жизни царя Александра не суждено было сбыться его мечте. Единственное, что было сделано – закладка начала строительства железной дороги 19 мая 1891 года. Цесаревич Николай (будущий император Российский) сам принял участие в церемонии открытия, наполнил тачку грунтом и высыпал на место, где должна была начинаться новая дорога. В это время цесаревич путешествовал по Дальнему Востоку.

Министры начали препятствовать и тормозить развёртывание строительства. И строительство Великого Сибирского пути продвинулось и осуществилось только после прихода на должность министра финансов Витте Сергея Юльевича, который создал Особый комитет Сибирской железной дороги. Для того, чтобы дело пошло ещё быстрее, Витте назначил цесаревича Николая председателем созданного комитета. Великий Сибирский путь начали строить одновременно с двух сторон – от Владивостока и от Челябинска. Расстояние между ними около семи тысяч вёрст.

С 1893 года, и в последующие годы, строительство велось очень высокими темпами, и в 1896 году участок железной дороги от Новосибирска (тогда он именовался Новониколаевск) до Красноярска (726 вёрст) был закончен.

А в 1898 году были пущены в эксплуатацию ещё 1027 вёрст дороги от Красноярска до Иркутска. По темпам сооружения, протяжённости пути трудности строительства Великий Сибирский путь не имел себе равных во всём мире.

В окрестностях будущего села Солянка железнодорожный путь прошёл севернее, через деревни Ивановка и Петрушки.

Одноколейка проходила по густому лесу, как по тоннелю. От станции Филимоново до станции Троицк – Заозёрный она имела много крутых подъёмов и поворотов, и случались сходы поездов с рельсов, возникали крушения. Естественно, что на крутизне паровозы сжигали значительно больше дров в своих топках.

Из рассказа старожила села Солянка, ВАРАВВЫ Михаила Артёмовича, уроженца деревни Спасовка:

«Старый участок железной дороги Троицк – Заозёрная (нынешний город Заозёрный) — Филимоново проходил через несколько станций и разъездов. С запада, станция «Тырбыл» (рядом с деревней Амосовка) дальше — разъезд «Ивановка» (между д. Ивановкой и Спасовкой) – разъезд «Пермяково» (будущее отделение № 3 Камалинского зерносовхоза) — станция «Петрушки» и станция «Филимоново». Скорость поездов была небольшая. На площадках каждого вагона стоял кондуктор, но, не смотря на них, дети окрестных деревень любили кататься на вагонных площадках».

Когда, в 1907 году началась прокладка второй колеи железной дороги, участок Филимоново — Троицк – Заозёрный решено было перенести южнее, через деревню Новая Солянка (так называлась нынешняя Старая Солянка) и будущую станцию Новая Камала.

Из рассказа старейшего работника железной дороги СЛИЗСКИХ Степана Кондратьевича:

«Хозяином строительства участка дороги Бошняково – Камала был ДЖУРИЧ Здравко Миланович, уроженец Сербии. Отец его был церковным служителем – архиереем.

Раньше строил что – то в Красноярске, но прогорел на большую сумму денег и, опасаясь гнева своего отца, не вернулся на родину, а перебрался в г. Канск, там нанял подрядчиков для строительства железной дороги. Подрядчики внесли большой залог и в 1907 году приступили к строительству. На участке Джурича работало около 5000 человек. В основном это были крестьяне, жители окрестных деревень: Петрушков, Ключевского (сегодня Большие Ключи), Ивановки, Спасовки, Новой Солянки и других поселений.

Отец мой, Кондрат Слизских (по паспорту он был Кондраш) работал у хозяина строительства кучером.

Строили одновременно две колеи, при этом участок Заозёрная — Филимоново переносили южнее, через Солянку и Камалу. Интересно, что крестьяне, которые приезжали работать на лошадях, получали в два раза больше, чем безлошадные. Хозяин строительства жил в Петрушках.

Когда, где — то в 1909 году, на строительстве случилась забастовка рабочих (комиссия из Москвы забраковала около 16 труб (котлованов), подрядчики воровали цемент и после комиссии … сбежали, рабочие опасаясь, что зарплату не выплатят, забастовали). Джурич решил вопрос просто – выплатил деньги рабочим из залога, оставленного сбежавшими подрядчиками».

В 1908 году к хозяину строительства приехал гость из Сербии, отец со своими внуками. В обязанности Кондрата Слизских входило ежедневное двухразовое катание гостей на лошадях в специальной коляске. За каждую поездку архиерей платил кучеру по 50 копеек, и за два месяца, пока он гостил у сына, кучер заработал около 60 рублей, а у хозяина Кондрат получал по 30 рублей в месяц. Деньги по тем временам хорошие, (пуд муки стоил 80 копеек, топор – три рубля, а бутылка водки – 40 копеек).

Строительство вышеназванного участка железной дороги было закончено летом 1911 года, и состоялось её торжественное открытие.

На заброшенном участке старинной железной дороги до сих пор сохранилась часть труб или котлованов, так их называют в народе. Царской железной дороге нынче более 110 лет. За эти годы много труб разобрано шустрыми мужичками окрестных деревень, часть ещё стоит. Это память потомкам и пример — как умели хорошо работать наши деды и прадеды. Зачем разрушать эти подлинные произведения искусства сибирских каменщиков? Их нужно сохранять для будущих поколений!

Труба – мост через р. Тырбыл, (стоит между Спасовкой и Ивановкой)

Интересен тот факт, что такой заброшенный участок царской железной дороги не один в наших краях. За Канском, в нескольких километрах севернее от посёлка Карапсель, тоже есть такой участок с «котлованами».

А в 13 км от Солянки, на участке от ивановского сворота до поворота на Н – Камалу, дорога проходит по насыпи царской железной дороги.

Современники, давайте будем уважать мастерский труд предков, ведь это сделано в позапрошлом веке!! Пусть оставшиеся «котлованы» простоят ещё не одно столетие!

А ведь они выдержат, так как сделаны на совесть!

2. Из истории станции Солянка.

Прошло время, железная дорога работала в полную силу. Миновала революция, гражданская война, в стране началась коллективизация и организация коммун и колхозов. В 1928 году началась первая сталинская пятилетка. Она положила начало станции и селу Солянка.

В 1929 году правительство приняло решение организовать совхоз. В 6 километрах к западу от деревни Новая Солянка (так она называлась в царское время) началось строительство центральной усадьбы будущего совхоза — гиганта.

Первые грузы для совхоза прибывали на станцию Камала, и совхоз решили назвать «Камалинский». Разъезд «Солянка» начал работать в 1930 г. и располагался рядом с деревней Старая Солянка. Вагоны с техникой, лесом и топливом разгружали рабочие совхоза.

Из рассказа Вишневского Георгия Петровича:

«В 1930 году на разъезде около Старой Солянки я участвовал в разгрузке прибывающих для совхоза грузов. Это был лес, кирпич, с/х техника. Техника была вся американская. Инструкторы из Америки помогали нашим начинающим механизаторам производить сборку прибывающей техники. Разъезд располагался ближе к деревне, было 4 колеи».

В справочнике, изданном в 1932 году в Иркутске («Экономико – статистический справочник по Восточно – Сибирскому краю» данные о грузообороте на разъезде «Солянка» за 1929 год отсутствуют.

Из справочника 1932 года:

«За 1930 год отправлено грузов с разъезда «Солянка»:

всего – 41 декатонна, в т.ч. хлебных – 2, лесных – 4.

Прибыло грузов: всего – 950 декатонн, в т.ч. хлебных – 106, лесных — 327.

За 1931 год отправлено — 119 декатонн, в т.ч. хлебных – 60, лесных – 3. Прибыло 1590 декатонн, в т. ч. хлебных – 262, лесных – 448».

В 1931 году разъезд перевели в район Новой Солянки. В западной части жел. дор. пути работал один стрелочный перевод и на повороте дороги стоял блок — пост и будка путевого обходчика. На территории будущей станции «Солянка» стояла одна казарма, где жили рабочие. По воспоминаниям Вараввы Михаила, старшим рабочим был Ролик Григорий Николаевич. Казарма так и называлась – «Роликова», была построена ещё при прокладке второго ж/д пути, в 1908 – 1909 гг. Здание сохранилось до нашего времени, это жилой дом.

По рассказу одного из старейших железнодорожников Шпака Ефрема Пахомовича, первый вокзал станции располагался в доме, который стоит рядом с новым вокзалом, там много лет жил старшина ЛОМ (Линейный Отдел Милиции), Хафизов Х.Ш, а дорога называлась «Томская ж/д. Старейшими работниками дороги являются: Слизких Степан, Забродин Григорий, Нестеренко Семён, Нестеренко Иван, Ткаченко Николай, Шпак Ефрем Пахомович, Вишневский Алексей Петрович, Даций Иван и Василий. Они начинали работать на ж/д ещё в 30х и 40х годах.

Из статистического справочника за 1932 год, стр. 48:

«Жд. транспорт в крае (Вост. Сиб. Край) представлен одной магистралью, является частью трансконтинентального пути, известного под названием Великого Сибирского пути.

По административному делению магистраль на территории края входит в состав Томской и Забайкальской железной дороги. Начальной станцией Забайкальской ж/д является Черемхово. Длина магистрали в пределах края от ст. Кача (Томской ж/д) до ст. Урюм (Забайкальской ж/д) — 2704 км».

Многоквартирный дом (раньше его называли «барак») сохранился с 1935 года, стоит рядом с вокзалом. Его строили для работников ж/д вместе со старым, деревянным вокзалом. Из рассказа старого железнодорожника Слизких Степана: «Барак, где я живу, построили в 1935 году, там в начале поселили дорожного мастера. Дистанция была в Иланске. Участок Солянка – Камала делился на околотки, которые состояли из отделений. Шпак Ефрем Пахомович работал бригадиром 1го околотка., жил в казарме, которая стояла на западном повороте ж/д недалеко от станции». Вокзал стоял на южной стороне путей до 1995 года и был снесён в связи с постройкой нового, современного вокзала (функционировал он более 60 лет!)

Новый вокзал, построен в 1995 году.

С 1933 г. по 1946 г. дорога называлась — «Красноярская», а затем она стала называться «Восточно – Сибирская ж/д», до 1980 года. С 1980 года дорога опять стала называться «Красноярская». До 1961 года грузы перевозили паровозы, затем появились тепловозы, но они работали около года и были переданы на Забайкальскую ж/д. Первые электровозы начали ходить с 1962 года.

Особая страница в истории станции Солянка – это война. Большинство тех, кто работал на ж/д во время войны, рвались на фронт, но брали, естественно, не всех. Дорога должна была работать бесперебойно, обеспечивать своевременные и полноценные грузо – пассажирские перевозки.

Из газеты «Знамя октября» № 56 от 9 мая 1978 г.Автор Решетень В.

«… Время было тяжёлое: война. И работы хватало на всех. В тылу и на фронте советские люди ковали нашу Победу.

Далеко от фронта маленькая Солянка. Но и там, как во всей стране, рабочим лозунгом стало: всё для фронта, всё для Победы. Свой вклад в общенародное дело внесли и Вишневские. Из семи рабочих бригады пятеро —Вишневские. Путейская династия 165 рабочих лет отдала железной дороге…»

Вспоминает один из старейших работников станции Солянка Даций Василий Иванович: «Сегодня можно только удивляться, в каких труднейших условиях приходилось работать железнодорожникам во время войны. Дисциплина была военная. Руководители: начальник дистанции, инженер, начальник отдела кадров, дорожный мастер, старший мастер — носили специальную форму, которая имела знаки различия на петлицах, как у армейских офицеров. За различные провинности сажали под арест на 10 или 15 суток, как в армии. За прогулы полагалось снимать «бронь» и отправлять на фронт. Но такие случаи были большая редкость.

Очень было тяжело. Питание плохое, зарплата маленькая. Например, рабочий получал 300 рублей, а килограмм масла стоил в магазине… около 300 руб. (!) Молодёжь для пропитания пользовалась «продуктами» из леса: копали саранки, собирали конский щавель и пучку (борщевник)».

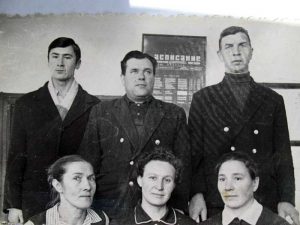

70е годы. Часть коллектива работников железной дороги

Не все железнодорожники возвратились домой с войны, из тех немногих, которым довелось воевать. Среди погибших были: Даций Федосей Андреевич, Бабич Николай Михайлович, Костюк Иван Сергеевич и другие. Сегодня очень трудно выяснить точный список погибших, старожилов и фронтовиков осталось очень мало, а в «Книге Памяти» упомянуты не все.

|

|

| Коллектив работников станции Солянка, 1940 год | справа — Бабич Н.М. путевой обходчик, погиб на войне |

Перечислю фамилии работников железной дороги, которые работали до войны, в войну, в 50х, 60х и 70х годов, их назвал сын Ивана Костюка, погибшего на фронте. Анатолий Иванович, к сожалению, умер несколько лет назад. Естественно, он не мог помнить всех по имени и отчеству в этом списке, в основном только фамилии. Надеюсь, что сегодняшние пенсионеры – железнодорожники помогут дополнить список своих работников.

1.Максимов — путевой обходчик

2.Фомин Семён — рем. Рабочий

3.Замышевский — путевой обходчик

4.Ленок Иван

5.Дымко — бригадир

6.Белоусов

7.Кабышев

8.Никитенко Илья

9.Мальцев Андрей — электрослесарь

10.Червяков — путевой рабочий

11.Толпекин — мастер рем. Работ

12.Молчанов

13.Рожков — рем. Рабочий

14.Костюк Иван С. — путев. Обходчик

15.Шпак Ефрем П. — бригадир

16.Бельчишин — рабочий

17.Слизких Ст. К. — мастер рем. работ

18.Ролик Г.Н. — бригадир

19.Костюк Гр. Никиф. — весовщик ст. Солянка

20.Дайнеко

21.Вишневский Алексей Петр. — бригадир пути

22.Перякин — рем. рабочий

23.Мосяга

24.Иванов Иван

25.Лупашков

26.Бабич Ник. Мих .- путев. обходчик

27.Тележук — моторист

28.Якутчик — дорожный мастер

29.Куренной Ник.

30.Ковзан

31.Малышев — связь, механик СЦБ

32.Михеенко

33.Турлин

34.Кашуба

35.Лихотько Яков — путевой обходчик и бригадир

36.Степаненко

37.Калинин Ф.

38.Зайков М. Гр. — деж. по станции, с 1974 г. – нач.

39.Заболоцкий И.А. — путев. рабочий

40.Нестеренко С. Тр.- нач. станции до 1957 г.

41.Нестеренко И.А. – деж. по станции

42.Киёв Вас. Ник. — , бригадир, мастер

43.Рудаков А. А. — блокировка, связь

44.Мазун И. Р. — весовщик

45.Шпак В.И. — рем. рабочий

46.Зайков В.Г. — связист

47.Голубович В.М. – бригадир путей

48.Киреев А.А. — нач. ЭЧК

49.Даций В.И. — бригадир

50.Даций В.В. — машинист водоканала

51.Забродин Г.И. — связь

54.Концевой Л.

55.Бузун И.Т. — бригадир

56.Килин В.Т. — мастер дор.

57.Сергеев — связист

58.Алекесандров И. — дефектоскопист

59.Лихтенвальд В.Я.- путеец

60.Шпигаревский — нач. станции

61.Гришин И. – нач. станции 1957 – 1974 гг.

62.Рудакова Г.А. – кассир ж/д вокзала.

63.Кононова Н.Р. — приём. сдатч. товар. конторы 1960 – 91 гг.

64.Бойко Н. — стрелочник.

65.Чепелев И.

66.Малаева Т.Г. — нач. станции

ул. Железнодорожная, 1977 год

В Солянке есть три династии железнодорожников: Вишневские, Даций, Чепелевы. О них писали газеты в разное время.

Поиск исторических данных сегодня, если искать в госархивах, требует много времени. Если представители династий или ветераны железной дороги будут приходить в школьный музей и рассказывать о себе и работе дороги, то можно будет дополнить историю станции Солянка новыми, интересными фактами и фотографиями.

Записать биографические факты о своих родных могут и потомки старых железнодорожников, которые сегодня учатся в нашей школе.

История станции Солянка, как самой старой организации в селе Солянка, достойна более подробного описания и изучения. Всё зависит от Вас, товарищи железнодорожники!