«Наш земляк – ученый, писатель, художник Владимир Головин»

Исследовательская работа ученицы 11 класса Терешковой Дарьи

Руководитель: Бабешко Юрий Витальевич

Работая в школьном музее, я увидела фотографию одного чрезвычайно интересного человека. Прочитав его краткую биографию, я захотела узнать больше об этой разносторонней личности. Руководитель музея Юрий Витальевич Бабешко за годы своей деятельности собрал очень много информации о ней. Изучив все материалы, я решила написать работу об этом ученом, писателе, поэте, художнике и просто интересном человеке.

1. Головин Владимир Андреевич родился 27 октября 1919 года в селе Шейн-Майдан, Отяшевского района Мордовской АО.

Головинское древо, по легендам, передающимся из поколения в поколение, начинается в 18-ом столетии. Непокорный нрав был у многих родичей Головиных. Владимир Андреевич был такой же могучий, как все мужчины их рода. В 19 лет у него уже был первый разряд по тяжелой атлетике. Готовился в мастера спорта, но на войне были перебиты ноги. И все равно после фронта он занимался двухпудовыми гирями.

Отец работал в Крутоярском зерносовхозе Ужурского района учетчиком, а детей было восемь. Одна дочь, остальные все сыновья. В этом же совхозе Владимир Андреевич с восьми лет работал подпаском. С 19 лет — на железной дороге, а потом — на заводе молотобойцем. 7-10 классы заканчивал в вечерней школе, учительский двухгодичный институт — заочно, в армии. Чрезвычайно хорошо знал математику, директор вечерней школы, сам математик, очень часто оставлял его за себя. Он был убежден, что тот прирожденный математик, а литератор уверял, что Головин станет писателем.

«Чистая случайность, что я стал животноводом, — говорил Владимир Андреевич. После армии сдал экзамены в институт живописи на ул. Вахтангова, 15, в Москве, За лето я выполнил более трех сотен рисунков и представил их в институт. Комиссия сначала не поверила, что это сделано мной, настолько выполнено квалифицированно».

В то время в художественных и других гуманитарных вузах стипендии не было, в них учились только дети лауреатов, генералов, которых могли обеспечить родители. Общежития для студентов тоже не было. Конечно, без стипендии и жилья Владимир Андреевич долго не мог протянуть, поэтому и поехал в Пермь. В один день поступил в сельхозинститут, где и общежитие есть, и стипендию дают. На вступительных экзаменах по русскому языку написал в стихотворной форме свои впечатления о Восточной Пруссии:

Там крыши только острые,

Коровы только пестрые,

От одинаковых перин,

От одинаковых квартир

Здесь русский не проживет и месяца —

Захочется повеситься.

2. В 1939 году призван на Уссурийскую границу в 181 артиллерийский полк. Служил в топовычислительном отделении командиром. В 1943 – Орел. Первое ранение получил под Брянском, но в госпиталь не отправили, потому что хорошо чертил кроки (линии расположения артиллерии). Позже, в 1944 году попал на 2й Прибалтийский фронт, г.Торопец. После этого — под г.Кенигсберг. Победу встретил в Гданьске. Затем попал в Белоруссию, откуда был демобилизован в 1946 году.

В это время в Москве организовывалась выставка в Доме Офицеров «Путь артиллерии от Москвы до Кенигсберга». Владимир Андреевич занимался рисованием иллюстраций к рассказам о подвигах 2-го арткорпуса. Выставка была временная. И дальше началась чисто гражданская жизнь. Всего Владимир Андреевич отслужил 8 лет 9 месяцев – всю войну захватил, в 1939-ом был призван, в 1948-ом демобилизовался.

Очень часто приходится слышать, что для России лучше было бы не изгонять немцев со своей территории, глядишь, и мы бы стали цивилизованной страной, как и Германия. Вот что говорил по этому поводу Владимир Андреевич:

«Говорят так те, кто войны не видел. Я многократно убедился, когда люди говорят плохо о войне, как правило, они сами из беглецов, предателей, дезертиров и т.д. Я говорю об этом в главе четвертой второй книги романа «Бурелом». Бог мой, сколько потом найдется зарубежных и доморощенных теоретиков, осуждающих действия военачальников Великой Отечественной войны. Главным аргументом обвинители приведут большие потери с советской стороны – немцы, мол, наступали, а их потери вопреки законам войны, меньше. Но советские войска оборонялись меньше года и почти три года на¬ступали на укрепленные позиции сильного во всех отношениях вра¬га. Нужно было отвоевать свои территории, отданные сравнительно легко, освободить порабощенные страны Европы. Разница в потерях объясняется и тем, что немцы планово, на промышленной основе истребляли военнопленных и мирных жителей СССР, а советские воины с пленными поступали гуманно и даже ценой собственной жизни спасали гражданское немецкое население, как например, в Берлинс¬ком метро, где фюрер велел утопить соотечественников, открыв шлюз. С позволения сказать, очевидцы потом станут утверждать, что сра¬жения выигрывались исключительно из-за принуждения советских воинов органами НКВД. Эти «очевидцы» войну видели либо из кап¬терки, либо это полуграмотные бывшие беспризорные, обиженные на власть Советов, либо они войну вообще не видели. Отрицать не будем, было и принуждение, предателям и трусам были штрафные роты, но и у немцев были смертники, коих приковы¬вали цепями к пулеметам. Как известно, в любом стаде есть овца, которая любит строгие меры, тем более на войне.»

3. Владимир Андреевич жил в Солянке до 1977 года и работал заведующим отделом скотоводства Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства. После переезда КНИИс/х в Красноярск заведовал кафедрой в Красноярском сельскохозяйственном институте. Был председателем краевого научно-технического общества по сельскому хозяйству. «Все рекомендации проходили через нас на добровольных, общественных началах». Владимир Андреевич – председатель животноводческой секции в краевом обществе распространения политических научных знаний, в институте он — бессменный председатель методической комиссии, которая рассматривала и утверждала все отчеты, планы, был бессменным редактором всех трудов института (считалось: раз грамотный, пишешь, давай – шуруй), восемь лет был членом правления научно-технического общества СССР, заместителем председателя комиссии по научным знаниям. За все 98 научных трудов он не получил ни копейки гонорара. Было так заведено: чем больше опубликовано трудов, тем больше честь, тем больше прав занимать должность.

«В институте я преподавал труднейшую дисциплину – генетику. Был заведующим кафедрой разведения животных и генетики, настолько было интересно самому познавать глубины этой дисциплины, а потом другим передавать свои знания»

4. Владимир Андреевич был истинным патриотом своей Родины. Слово «патриотизм» для него означало любовь – самую большую, стержневую, которая определяет все другие чувства, — беззаветная любовь к Родине и своему народу. И его стихотворение выражает любовь к Отчизне:

Известна эта вещь,

Но напомню снова:

«Русские долго запрягают,

Но быстро ездят».

Об этом не забывают.

Боюсь я, что вспыхнет гражданская война.

Я никогда не верил в Бога,

Но за тебя, святая Русь,

У грани страшного порога

Я по ночам теперь молюсь.

Бога я прошу в своих молитвах,

Чтобы помог России

Найти тропинку, —

Пройти, не обнажив меча,

И крови малую росинку

Не пролила бы сгоряча.

Это стихотворение, как и все другие, с глубоким смыслом, выражающим то или иное чувство поэта. Данное – патриотизм.

5. Еще одно удивительное качество Владимира Андреевича – он художник. Когда-то в Свердловске окончил художественное училище и получил специальность книжного графика. Это его качество нашло применение. В Красноярске, Перми, Свердловске и Тюмени выходили книги разных авторов с его рисунками. Так, именно он иллюстрировал самую первую книгу В.П.Астафьева, которая вышла в Перми еще в пятидесятые годы.

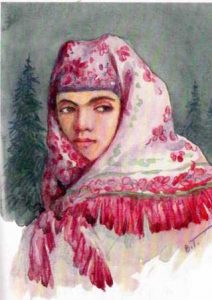

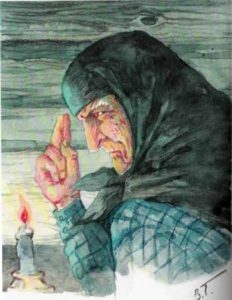

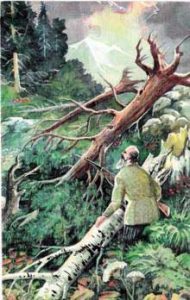

В.А.Головин писал и детские книжки в стихах, причем познавательного характера, которые, естественно, тоже сам проиллюстрировал. Всего Владимир Андреевич проиллюстрировал более 130 книг. На рисунках к роману «Бурелом» видно, что за герой изображается в повествовании – если разбойник, то со свирепым взглядом, если добрый человек, то и лицо добродушное, приветливое, как и на рисунке.

Работая в школьном музее, я увидела фотографию одного чрезвычайно интересного человека. Прочитав его краткую биографию, я захотела узнать больше об этой разносторонней личности. Руководитель музея Юрий Витальевич Бабешко за годы своей деятельности собрал очень много информации о ней. Изучив все материалы, я решила написать работу об этом ученом, писателе, поэте, художнике и просто интересном человеке.

1. Головин Владимир Андреевич родился 27 октября 1919 года в селе Шейн-Майдан, Отяшевского района Мордовской АО.

Головинское древо, по легендам, передающимся из поколения в поколение, начинается в 18-ом столетии. Непокорный нрав был у многих родичей Головиных. Владимир Андреевич был такой же могучий, как все мужчины их рода. В 19 лет у него уже был первый разряд по тяжелой атлетике. Готовился в мастера спорта, но на войне были перебиты ноги. И все равно после фронта он занимался двухпудовыми гирями.

Отец работал в Крутоярском зерносовхозе Ужурского района учетчиком, а детей было восемь. Одна дочь, остальные все сыновья. В этом же совхозе Владимир Андреевич с восьми лет работал подпаском. С 19 лет — на железной дороге, а потом — на заводе молотобойцем. 7-10 классы заканчивал в вечерней школе, учительский двухгодичный институт — заочно, в армии. Чрезвычайно хорошо знал математику, директор вечерней школы, сам математик, очень часто оставлял его за себя. Он был убежден, что тот прирожденный математик, а литератор уверял, что Головин станет писателем.

«Чистая случайность, что я стал животноводом, — говорил Владимир Андреевич. После армии сдал экзамены в институт живописи на ул. Вахтангова, 15, в Москве, За лето я выполнил более трех сотен рисунков и представил их в институт. Комиссия сначала не поверила, что это сделано мной, настолько выполнено квалифицированно».

В то время в художественных и других гуманитарных вузах стипендии не было, в них учились только дети лауреатов, генералов, которых могли обеспечить родители. Общежития для студентов тоже не было. Конечно, без стипендии и жилья Владимир Андреевич долго не мог протянуть, поэтому и поехал в Пермь. В один день поступил в сельхозинститут, где и общежитие есть, и стипендию дают. На вступительных экзаменах по русскому языку написал в стихотворной форме свои впечатления о Восточной Пруссии:

Там крыши только острые,

Коровы только пестрые,

От одинаковых перин,

От одинаковых квартир

Здесь русский не проживет и месяца —

Захочется повеситься.

2. В 1939 году призван на Уссурийскую границу в 181 артиллерийский полк. Служил в топовычислительном отделении командиром. В 1943 – Орел. Первое ранение получил под Брянском, но в госпиталь не отправили, потому что хорошо чертил кроки (линии расположения артиллерии). Позже, в 1944 году попал на 2й Прибалтийский фронт, г.Торопец. После этого — под г.Кенигсберг. Победу встретил в Гданьске. Затем попал в Белоруссию, откуда был демобилизован в 1946 году.

В это время в Москве организовывалась выставка в Доме Офицеров «Путь артиллерии от Москвы до Кенигсберга». Владимир Андреевич занимался рисованием иллюстраций к рассказам о подвигах 2-го арткорпуса. Выставка была временная. И дальше началась чисто гражданская жизнь. Всего Владимир Андреевич отслужил 8 лет 9 месяцев – всю войну захватил, в 1939-ом был призван, в 1948-ом демобилизовался.

Очень часто приходится слышать, что для России лучше было бы не изгонять немцев со своей территории, глядишь, и мы бы стали цивилизованной страной, как и Германия. Вот что говорил по этому поводу Владимир Андреевич:

«Говорят так те, кто войны не видел. Я многократно убедился, когда люди говорят плохо о войне, как правило, они сами из беглецов, предателей, дезертиров и т.д. Я говорю об этом в главе четвертой второй книги романа «Бурелом». Бог мой, сколько потом найдется зарубежных и доморощенных теоретиков, осуждающих действия военачальников Великой Отечественной войны. Главным аргументом обвинители приведут большие потери с советской стороны – немцы, мол, наступали, а их потери вопреки законам войны, меньше. Но советские войска оборонялись меньше года и почти три года на¬ступали на укрепленные позиции сильного во всех отношениях вра¬га. Нужно было отвоевать свои территории, отданные сравнительно легко, освободить порабощенные страны Европы. Разница в потерях объясняется и тем, что немцы планово, на промышленной основе истребляли военнопленных и мирных жителей СССР, а советские воины с пленными поступали гуманно и даже ценой собственной жизни спасали гражданское немецкое население, как например, в Берлинс¬ком метро, где фюрер велел утопить соотечественников, открыв шлюз. С позволения сказать, очевидцы потом станут утверждать, что сра¬жения выигрывались исключительно из-за принуждения советских воинов органами НКВД. Эти «очевидцы» войну видели либо из кап¬терки, либо это полуграмотные бывшие беспризорные, обиженные на власть Советов, либо они войну вообще не видели. Отрицать не будем, было и принуждение, предателям и трусам были штрафные роты, но и у немцев были смертники, коих приковы¬вали цепями к пулеметам. Как известно, в любом стаде есть овца, которая любит строгие меры, тем более на войне.»

3. Владимир Андреевич жил в Солянке до 1977 года и работал заведующим отделом скотоводства Красноярского научно-исследовательского института сельского хозяйства. После переезда КНИИс/х в Красноярск заведовал кафедрой в Красноярском сельскохозяйственном институте. Был председателем краевого научно-технического общества по сельскому хозяйству. «Все рекомендации проходили через нас на добровольных, общественных началах». Владимир Андреевич – председатель животноводческой секции в краевом обществе распространения политических научных знаний, в институте он — бессменный председатель методической комиссии, которая рассматривала и утверждала все отчеты, планы, был бессменным редактором всех трудов института (считалось: раз грамотный, пишешь, давай – шуруй), восемь лет был членом правления научно-технического общества СССР, заместителем председателя комиссии по научным знаниям. За все 98 научных трудов он не получил ни копейки гонорара. Было так заведено: чем больше опубликовано трудов, тем больше честь, тем больше прав занимать должность.

«В институте я преподавал труднейшую дисциплину – генетику. Был заведующим кафедрой разведения животных и генетики, настолько было интересно самому познавать глубины этой дисциплины, а потом другим передавать свои знания»

4. Владимир Андреевич был истинным патриотом своей Родины. Слово «патриотизм» для него означало любовь – самую большую, стержневую, которая определяет все другие чувства, — беззаветная любовь к Родине и своему народу. И его стихотворение выражает любовь к Отчизне:

Известна эта вещь,

Но напомню снова:

«Русские долго запрягают,

Но быстро ездят».

Об этом не забывают.

Боюсь я, что вспыхнет гражданская война.

Я никогда не верил в Бога,

Но за тебя, святая Русь,

У грани страшного порога

Я по ночам теперь молюсь.

Бога я прошу в своих молитвах,

Чтобы помог России

Найти тропинку, —

Пройти, не обнажив меча,

И крови малую росинку

Не пролила бы сгоряча.

Это стихотворение, как и все другие, с глубоким смыслом, выражающим то или иное чувство поэта. Данное – патриотизм.

5. Еще одно удивительное качество Владимира Андреевича – он художник. Когда-то в Свердловске окончил художественное училище и получил специальность книжного графика. Это его качество нашло применение. В Красноярске, Перми, Свердловске и Тюмени выходили книги разных авторов с его рисунками. Так, именно он иллюстрировал самую первую книгу В.П.Астафьева, которая вышла в Перми еще в пятидесятые годы.

В.А.Головин писал и детские книжки в стихах, причем познавательного характера, которые, естественно, тоже сам проиллюстрировал. Всего Владимир Андреевич проиллюстрировал более 130 книг. На рисунках к роману «Бурелом» видно, что за герой изображается в повествовании – если разбойник, то со свирепым взглядом, если добрый человек, то и лицо добродушное, приветливое, как и на рисунке.

|

|

6. Познакомившись с биографией Владимира Андреевича, я не могла не прочитать его произведение, которое на тот момент оказалось в нашем музее – это был роман «Бурелом».

В книге рассказано о людях сибирской тайги: староверах, беглых от преследований религиозных, политических, административных, об их сложных взаимоотношениях с властями и между собой в суровых природных условиях, требующих выносливости, мужества, стойкости. Облик, характер и поступки большинства героев романа – не измышления автора. Частично или полностью они написаны с конкретных людей-прообразов. Зная биографию автора, узнаем его в образе Амосова Леонида Борисовича. Это бывший фронтовик, студент, так же как автор, случайно попавший в сельхоз ВУЗ, далее научный работник, много лет посвятивший науке. Время событий – начало революции 1917 года, конец Великой Отечественной войны, то есть в период грандиозных событий и перемен в истории государства российского.

Роман «Бурелом» начинает удивлять уже с посвящения:6. Познакомившись с биографией Владимира Андреевича, я не могла не прочитать его произведение, которое на тот момент оказалось в нашем музее – это был роман «Бурелом».

В книге рассказано о людях сибирской тайги: староверах, беглых от преследований религиозных, политических, административных, об их сложных взаимоотношениях с властями и между собой в суровых природных условиях, требующих выносливости, мужества, стойкости. Облик, характер и поступки большинства героев романа – не измышления автора. Частично или полностью они написаны с конкретных людей-прообразов. Зная биографию автора, узнаем его в образе Амосова Леонида Борисовича. Это бывший фронтовик, студент, так же как автор, случайно попавший в сельхоз ВУЗ, далее научный работник, много лет посвятивший науке. Время событий – начало революции 1917 года, конец Великой Отечественной войны, то есть в период грандиозных событий и перемен в истории государства российского.

Роман «Бурелом» начинает удивлять уже с посвящения:

«Саянам, где перед величием таежного края испытал освобождение от преходящих тревог и волнений, глубже познал предназначение Человека и уверовал в непобедимую силу чистоты горного воздуха, хрустальных ключей, стремительных рек и добрых побуждений. Саянам, в каменистых суглинах которых хотел бы лечь и на вечный покой, посвящаю».

Как же надо любить природу, горы, чтобы посвятить им роман!

Хотя это роман не только о Саянах и их природе, но и о людях, живущих в присаянской тайге. О судьбах нескольких поколений этих людей, живущих в нелегкое время, выпавшее на сложные исторические события.

Роман состоит из трех частей, перед каждой из которых небольшое, но очень точное вступление с описанием присаянской природы и ее обитателей. Повествование начинается с рассказа о жизни старообрядческой Кедровки – деревушке, затерянной в самой глуши присаянской тайги на верхнем течении Битима, в которой издавна поселились угрюмые, нелюдимые таежники. Род их начат от беглых каторжан и разбойного люда. Жили кедровчане в надежном достатке, но суровой жизнью. И кормила, и одевала староверов Кедровки нескудеющая прибитимская тайга.

Колоритно описаны фигуры старообрядцев Дерюгиных Петрована и его сына Ивана. Кряжистые, как кедровый комель, представители крепкого кержацкого рода, они – хорошие охотники, главной их ценностью была ценность семейная. В этой же главе мы впервые встречаемся с Никитой Силычем Деньгиным и его сыном Егором. Фамилия говорит сама за себя. Для них главным в жизни было золото. Стремление обогатиться, не смотря ни на что не останавливает их, они предают и убивают самых близких людей.

В самом начале романа сталкиваются два разных пути поисков счастья жизни. Писатель показывает, какая пропасть лежит между ними и как в действительности далеки они друг от друга.

Несколько параллелей, причудливо переплетаются в интересный сюжет, большое количество любопытных образов создал автор. Это как четко отрицательные (Никита и Егор Деньгины, Филипп Хмара) и положительные герои (Торбачев Игнат, Федор Самохин, Василий Попов, Самохина Фёкла Ниловна, Бобров Дмитрий Павлович), так и герои, которые заплутали по жизни и их носит водоворот событий истории. ( Васька – попович).

Много героев встречаем мы в романе, насыщенном различными историческими событиями: 1-я мировая война, открытие Новососновского прииска, становление Советов, истребление банд, продразверстка, Великая Отечественная война.

Композиционная особенность романа состоит в том, что Владимир Головин вводит в действие представителей отдельных поколений некоторых семей поочередно (Торбачевы, Дерюгины, Амосовы, Самохины, Кондратенко).

Особое место занимают картины величия и красоты природы, которые подчеркивают гармонию и единение человека с ней, дают силы и душевный покой. Что такое бурелом? – это лес, поваленный бурей, ломаный. Так же как и поваленный лес в романе описаны судьбы людей, поломанные бурей истории.

«Бурелом» — роман о людях тайги, книга о прошлом Сибири, но, читая, ее я получила богатый материал для раздумий и о современном мире, и месте человека в нем.

Я очень рада знакомству с таким замечательным автором и его произведение о нашей сибирской земле, людях живших на ней. С трепетом и сожалением закрываю последнюю страницу. Еще раз рассматриваю портреты героев романа и знаю, что прочту обязательно еще и другие произведения Владимира Андреевича Головина.

Я горжусь тем, что Владимир Андреевич около десяти лет жил и работал у нас в Солянке, и поэтому могу считать его своим земляком, внесшим большой вклад в развитие нашего села.

Литература:

1. Архив Новосолянского школьного музея

2. Статья «Владимир Головин» Людмилы Зайцевой в «Красноярской газете» № 65 от 24 декабря 1996 года

3. Головин Владимир Андреевич «Бурелом» — Красноярск: «Платина», 1999г.

«Саянам, где перед величием таежного края испытал освобождение от преходящих тревог и волнений, глубже познал предназначение Человека и уверовал в непобедимую силу чистоты горного воздуха, хрустальных ключей, стремительных рек и добрых побуждений. Саянам, в каменистых суглинах которых хотел бы лечь и на вечный покой, посвящаю».

Как же надо любить природу, горы, чтобы посвятить им роман!

Хотя это роман не только о Саянах и их природе, но и о людях, живущих в присаянской тайге. О судьбах нескольких поколений этих людей, живущих в нелегкое время, выпавшее на сложные исторические события.

Роман состоит из трех частей, перед каждой из которых небольшое, но очень точное вступление с описанием присаянской природы и ее обитателей. Повествование начинается с рассказа о жизни старообрядческой Кедровки – деревушке, затерянной в самой глуши присаянской тайги на верхнем течении Битима, в которой издавна поселились угрюмые, нелюдимые таежники. Род их начат от беглых каторжан и разбойного люда. Жили кедровчане в надежном достатке, но суровой жизнью. И кормила, и одевала староверов Кедровки нескудеющая прибитимская тайга.

Колоритно описаны фигуры старообрядцев Дерюгиных Петрована и его сына Ивана. Кряжистые, как кедровый комель, представители крепкого кержацкого рода, они – хорошие охотники, главной их ценностью была ценность семейная. В этой же главе мы впервые встречаемся с Никитой Силычем Деньгиным и его сыном Егором. Фамилия говорит сама за себя. Для них главным в жизни было золото. Стремление обогатиться, не смотря ни на что не останавливает их, они предают и убивают самых близких людей.

В самом начале романа сталкиваются два разных пути поисков счастья жизни. Писатель показывает, какая пропасть лежит между ними и как в действительности далеки они друг от друга.

Несколько параллелей, причудливо переплетаются в интересный сюжет, большое количество любопытных образов создал автор. Это как четко отрицательные (Никита и Егор Деньгины, Филипп Хмара) и положительные герои (Торбачев Игнат, Федор Самохин, Василий Попов, Самохина Фёкла Ниловна, Бобров Дмитрий Павлович), так и герои, которые заплутали по жизни и их носит водоворот событий истории. ( Васька – попович).

Много героев встречаем мы в романе, насыщенном различными историческими событиями: 1-я мировая война, открытие Новососновского прииска, становление Советов, истребление банд, продразверстка, Великая Отечественная война.

Композиционная особенность романа состоит в том, что Владимир Головин вводит в действие представителей отдельных поколений некоторых семей поочередно (Торбачевы, Дерюгины, Амосовы, Самохины, Кондратенко).

Особое место занимают картины величия и красоты природы, которые подчеркивают гармонию и единение человека с ней, дают силы и душевный покой. Что такое бурелом? – это лес, поваленный бурей, ломаный. Так же как и поваленный лес в романе описаны судьбы людей, поломанные бурей истории.

«Бурелом» — роман о людях тайги, книга о прошлом Сибири, но, читая, ее я получила богатый материал для раздумий и о современном мире, и месте человека в нем.

Я очень рада знакомству с таким замечательным автором и его произведение о нашей сибирской земле, людях живших на ней. С трепетом и сожалением закрываю последнюю страницу. Еще раз рассматриваю портреты героев романа и знаю, что прочту обязательно еще и другие произведения Владимира Андреевича Головина.

Я горжусь тем, что Владимир Андреевич около десяти лет жил и работал у нас в Солянке, и поэтому могу считать его своим земляком, внесшим большой вклад в развитие нашего села.

Литература:

1. Архив Новосолянского школьного музея

2. Статья «Владимир Головин» Людмилы Зайцевой в «Красноярской газете» № 65 от 24 декабря 1996 года

3. Головин Владимир Андреевич «Бурелом» — Красноярск: «Платина», 1999г.