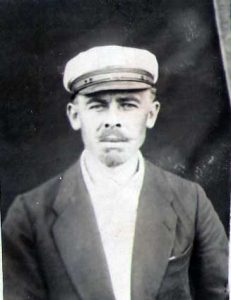

Леонид Николаевич Назинцев

«СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ХХ ВЕКА» ( «Одинокая могила»)Исследовательская работа ученицы 11 класса Зуевой Анастасии

Руководитель: Бабешко Юрий Витальевич

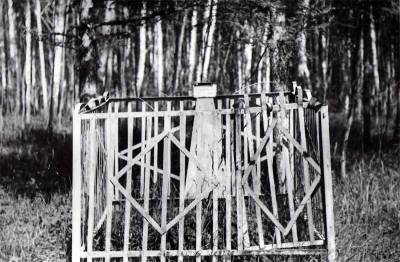

В окрестностях нашего села, в берёзовой роще, на пригорке, есть одинокая могила. Местечко это названо Чавровка. Солянцы любят бывать здесь, и всякий раз останавливаются у этого могильного холмика. Могила не заброшена, за ней ухаживают краеведы нашей школы. Маленькой я задавалась вопросом: « Почему здесь, не со всеми вместе?». Я росла, и рос интерес к человеку, который, наверно, сам себе выбрал место для вечного покоя.

Два чувства дивно близки нам

В них обретает сердце …

Любовь к родному пепелищу,

Любовь к отеческим гробам.

А.С.Пушкин

Кто же он? Почему солянцы чтят его могилу? Что с ним связано? Этот интерес привёл меня в школьный музей, в котором, к моей радости, оказалось достаточно информации, чтобы узнать об интересной личности: письма, характеристики, фотографии, материалы организации, где он работал.

Мне захотелось собрать этот материал в единое целое и рассказать об этом моим одноклассникам, односельчанам. Рассказать о человеке, и о времени, в которое он жил.

Это — Леонид Николаевич Назинцев.

Из автобиографии Назинцева Леонида Николаевича, написанной в 1938 г:

«Родился в январе 1900 г. в г. Троицкосавске Б.МА ССР, (сейчас это Кяхта) Родители из мещанского сословия. Отец был рабочим, умер в 1900г. Мать по происхождению крестьянка, с 1900 г. до Октябрьской революции занималась шитьём; после Октябрьской революции — нетрудоспособна.

В 1918 г. окончил Троицкосавское реальное училище. С 1919 по 1920 г. во время белого террора, преследуемый белыми, жил за границей в Монголии, где работал по найму чернорабочим. С 1920г. по 1921 г. работал в Троецкосавском Уездном Революционном комитете.

С 1921 г. по 1923 г. включительно служил в Красной Армии рядовым Стрелкового полка, принимал участие в боях против банд Дитерикса, Меркулова в период разгрома и интервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке.

Во время наступления банд Унгерна на г. Троицкосавск (в 1921 г.) принимал участие в боях в рядах добровольного территориального отряда по защите города от банд Унгерна.»

Сохранилась копия документа 9.11.30 г., подтверждающая участие Назинцева в добровольном отряде:

«Во время наступления барона Унгерна на г. Троицкосавск имущество гр. Назинцевой Пелагеи Васильевны подвергалось разграблению унгерновцев за то, что сын её Леонид принимал горячее участие в добровольном отряде по защите города от бароновцев и служил в Троицкосавском Уездном Ревкоме, в котором я был Заместителем Председателя.»

Подпись: Назимов Александр, зав.

школой – семилеткой, №2, г. Верхнеудинск.

С 1921- го по 1923 год Леонид Николаевич поступает в Читинский политехникум и одновременно с учёбой работает на отдельной работе по изобразительному искусству. Сохранился документ, подтверждающий незаурядные способности Назинцева.

«Настоящим свидетельствуем и рекомендуем художника Леонида Николаевича Назинцева, окончившего политехникум в настоящем 1924 году, как дельного и талантливого преподавателя графических искусств.»

Подписи: зам. зав. Кустарно – промышленным отделением

художник Гаврилов-Комаров,

преподаватель- художник Алмазов.

В 1925 г. по ходатайству Троицкосавского уездного комитета партии получает из Бурятского наркомпроса командировку в Сибирский Институт с/х-ва и лесоводства в г. Омске. Учился на стипендии, окончил в 1930 г. По окончании работал при институте в экспедициях по геоботаническим и почвенным обследованиям территорий совхозов до 1932 г. С 1932 г. по 1934 г. состоял аспирантом при Иркутском Госуниверситете. Далее до 1937 г. работал на Камалинской опытной станции, с 1937 по 1938 работал в Канской К.С.Л. 1938 г. снова на Камалинской Госселекцстанции.

Имеется довольно интересный документ тех лет (1932года), в котором опять, как и в копии приведённой выше, подтверждается политическая благонадёжность Назинцева. Вспомним, какие это были годы, и какая тогда была обстановка. Этот документ наводит на мысль что и Леонида Николаевича не обошли какие-то бдительные люди своими сомнениями в подлинности некоторых фактов из его биографии. Как-никак человек жил когда-то за границей и интересно, что он там делал? Упомянутый далее документ ещё раз подтверждает истинность фактов из заграничной биографии Назинцева:

«т. Назинцева Леонида Николаевича знаю с детства. Происходит из трудовой семьи. Отец его был рабочим Кяхтинской таможни ( в настоящее время покойный), мать по происхождению крестьянка.

С тов. Назинцевым мы вместе учились, работали, служили в Красной Армии. В революционные годы, ещё на школьной скамье по своим убеждениям т. Назинцев был на стороне большевиков. Во время белого террора в 1918 году вместе со мной бежал за границу (в Монголию), где работал по найму. С 1919 по 1922 год в Красной Армии рядовым бойцом 1-го Читинского стрелкового полка. Участвовал в боях против Унгерна и Дитерихса.

Семья его подвергалась репрессиям со стороны банд Унгерна за его революционную деятельность.

До службы в Красной Армии и после таковой т. Назинцев занимался сельским хозяйством, обрабатывая 1-2 десятины своим личным трудом. Вообще, знаю т. Назинцева, как преданного советской власти работника.»

М.Стрекаловский 14 декабря 1932 год, член ВКПб с 1927 года.

Документ заверен подписью и печатью начальника штаба

батальона связи 35-й стрелковой дивизии Николаевым.

Назинцев продолжает работать на полях Камалинского зерносовхоза и Камалинской опытной станций, а с января 1934 становится сотрудником опытной станций.

В отделе агротехники Назинцев занимается изучением биологии сорняков, различных способов обработки паров, зяби и искусственной залежи. По этому разделу им было получено много ценного материала, который до опубликования уже был использован кафедрами общего земледелия, техникумами Красноярского края и Иркутского сельхозинститута и на всех курсах, проводимых опытной станцией. Этот материал являлся основой для краевых агроправил.

Из характеристики Назинцева Леонида Николаевича:

«На Старшего Агронома семеновода Камалинской Государственной Селекционной станции Назинцева Леонида Николаевича. На Камалинской Госселексстанции работает с 1934 года. За время работы в отделе агротехники разрабатывал: Видовой состав сорной растительности полей Селекционной Станции, совхозов и окружающих колхозов.

Биология сорняков по их типам, на основании чего разработал следующие важные вопросы земледелия для условий северной лесостепи Красноярского Края.

Способы обработки пара, обеспечивающего в течении одной паровой обработки очистить поле от пырея ползучего, будяка и др. корнеотпрысковых и малолетних путём применения чёрного пара места ранних паров.

Способы обработки зяби, способствующие борьбе с сорняками.

Способы обработки пласта многолетних трав, сроки посева и нормы высева озимой ржи, агротехнику яровой пшеницы, нормы высева и др. агроприёмов, ускоряющих созревание до 10 дней.

Агротехнику гречихи и просо.

1944 т. Назинцев Л.Н. был назначен старшим агрономом-семеноводом отдела элиты, применяя свои достижения по агротехнике в производственных условиях, добивался высоких урожаев элитных посевов.

В1944 году средняя урожайность отд. Элиты составил 18.2 цен. С 1гектара,ы в 1945 году 17.3 ц. с 1 га.

В 1946 году ввиду болезни туберкулёза лёгких, не работал.

Е. Назинцев награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 194-1945 год» и значком «Отличник социалистического с/х»

Подпись: Директор Шакирьянов,

секретарь Парт – организации Онучин.

Леониду Николаевичу оставалось жить около трёх лет. Летом 1946 года, как рассказывала его сестра Таисия Николаевна, он попал в сильнейший ливень, когда ездил на свои опытные поля проверить привезли ли его работникам обед. Он часто сам брал фляги с едой, отвозил людям в поле. «Да как это я могу оставить в поле людей голодными?!»- говорил он сестре. Все, кто с ним работал, говорили о нём только хорошее. Он никогда не забывал о подчинённых ему людях.

Вскоре после вышеописанного случая болезнь сразу начала прогрессировать, и весной 1947 года после долгого лечения в Красноярской больнице Леонид Николаевич Назинцев скончался. Давняя болезнь лёгких (туберкулёз) и порок сердца сделали своё дело. Была ещё и другая причина, которая усугубила болезнь и ускорила кончину Назинцева – конфликт с заведующим отделом агротехники, который присвоил многолетний труд Леонида Николаевича, чем нанёс ему сильнейшую психологическую травму. На эту тему Л.Н. написал письмо, которое хранится в музее. Вот содержание этого письма:

«Не удивляйтесь моей писанине. Последнее время моё здоровье настолько ухудшилось, что я ни в состоянии, ни читать, ни писать и даже разговаривать, и для того, чтобы поговорить с вами вынужден прибегнуть к посредничеству Евгении Александровны, которая Вам за меня пишет, тем более, что я собираюсь ехать в город Красноярск и встретиться с вами в скором времени не рассчитываю.

Мне хотелось бы поговорить о своей претензии по отношению подготовляемой к печати работы Агротехники.

Ранее поговорить с вами не предоставлялось случая, и к тому же итоговые данные работы отдела Агротехники в оформлении тов. Золотухина подвергались многократным изменениям, а претензии мои вкратце таковы:

На опытной станции я проработал 15 лет. В любое время передо мною могут поставить вопрос, а что же я сделал за это время? А доказательств работы за этот период у меня никаких нет. А, между прочим, мною проделана большая научно – исследовательская работа с определёнными положительными результатами. Но она оказалась обезличенной тов. Золотухиным и тов. Фоминым. Приведу ряд фактов.

Прежде всего, маленькая автобиографическая справка. С 1930 по 1933 гг. работая в качестве геоботаника сначала в Омском Институте с/х., а затем при Иркутском Гос. Университете, в экспедициях на Алтае/Ойротия/Западной Сибири и Восточной Сибири/Забайкалье/и лесостепной зоне Красноярского края, мною был накоплен научный материал по видовому составу сорной растительности, её встречаемости и приуроченности к агротехническим приёмам.

В 1933 году, приступив работать на Камалинской Опытной станции, мною была проведена такая же работа с более подробным изучением видового состава сорной растительности пот районам Каннской лесостепи и в дальнейшем в отделе агротехники мною было организовано детальное изучение биологии основных сорных растений и одновременно в соответствии с биологией разрабатывались агротехнические приёмы борьбы с основными засорителями полей Красноярского края.

В отделе агротехники, таким образом, мною велось изучении биологии сорняков, различных способов обработки паров, зяби и искусственной залежи. По этому разделу работы было получено много ценного материала, который до опубликования уже был использован кафедрами общего земледелия, техникумами красноярского края и иркутского с/х. института. На всех курсах, проводимых станцией, этот материал являлся основой для краевых агроправил. В 1938 году в соответствии планом издательства, весь материал был подготовлен мною к печати. Одновременно зав. отделом агротехники тов. Грицун А.Т. в таком же порядке подготовил к печати свою работу по удобрениям. Его и моя работы в виде двух разделов под общим заголовком «минеральные удобрения /и органические/ в Красноярском крае и обработка почвы в связи с типами засорённости» была отправлена в крайиздат. Один экземпляр работы имеется сейчас на руках у бывшего зав. Отделом агротехники Грицун А.Т. , а с разрешения директора на моей бумаге, был отпечатан для лично экземпляр. Один экземпляр хранится в библиотеке.

В 1940 году правительством было издано постановление. Пахать по Красноярскому краю пары в к — зах и с- зах края один раз и на полную глубину плугом с предплужниками, что не увязывалось с выводами, мною и тов. Грицун были изложены в вышеупомянутой работе, поэтому работа наша осталась неизданной. /Постановление это в 1944 году было отменено, как не оправдавшее себя.

В это время приехал новый директор Григоркин и новый зав. Отд. Агротехники по Золотухин. За якобы неправильные выводы отд. Агротехники по обработке почвы, которые расходились с новым указанном правительством постановлением по решению краевых организаций зав. Отд. Агротехники Грицун А.Т. должен был перейти на работы в производство, мне было сделано серьёзное предупреждение. Очень много пришлось пережить в это время А.С. Пушкину, бывшему тогда зам.директора по науке. Однако тов. Грицун по счастливой случайности, в этот момент получил разрешение от Наркомзема перейти на работу на Ворошиловскую Селекц. станцию, что им было немедленно сделано. Я же остался в отд. Агротехники, будучи в некоторой опале у своего нового начальства тов. Золотухина.

Обширная работа в отд. Агротехники по 1940 год велась высококвалифицированными работниками при безупречном соблюдении методики опытного дела на фоне высокой урожаях озимой и яровых – ни ниже 20 ц. часто 30-35 ц. с гектара. В следствии чего отдел агротехники по всем своим показателям при ежегодной оценке комиссии, занимал всегда первое место и имел постоянно переходящее красное знамя, протоколы комиссии заряд лет хранятся в делах бухгалтерии.

Ряд ежегодных экскурсий колхозников, агрономов, научных работников ВУЗов, техникумов и др. селекционных станций давали всегда лучшие отзывы о работе отдела агротехники. На совещании НИИ в Сибири при …. 1941 году результаты работы отдела агротехники Камалинской … получили высокую оценку, большинство агротехнических приёмов, разработанных отд. Агротехники, решено было этим совещанием внедрять в производство. Тем не менее несколько позже, на совещании НИИ утверждений Красн. края в городе Красноярске тов. Золотухин, пользуясь новым правительственным постановлением, возникшей шумихой Камалинской ГОО официально заявил в своём выступлении, что при его видите ли анализе, работа отдела агротехники сначала и до конца нарочно методика не соблюдалась, выводы подтасовывались и тд. Он клялся на совещании, что лично разработает в короткий срок агроприёмы высокой агротехники для производства.

Фактически надо сказать, что с появлением тов. Золотухина в отд. Агротехники научные работники отдела были или перемещены, или совсем уволены. Техники, старшие и младшие также были удалены из отдела. Новый директор Гоморин отдал отдел агротехники тов. Золотухину в виде вотчины. Отдел агротехники с этого момента превращается в личное подсобное хозяйство тов. Золотухина.

Ввиду отсутствия научных работников и техников в отд. агротехники, научно-исследовательская работа была, по существу свёрнута. Тематика состояла из давно пройденного, окончательно изученного уже ранее. В порядке ревизии изучались: «борьба с пыреем», «Сроки взмёта искусственной залежи», и несколько других окончательно изученных ранее вопросов.

Однако выводы отдела агротехники по этим опытам за время работы Золотухина ни в коей мере не могут быть признаны правильными, потому что работа велась при полном нарушении методики опытного дела, на фоне небывалой засорённости опытных участков, при урожае в 3-4 центнера, в то время как на станции урожаи яровых пшеницы были выше 20-ти центнеров с га.

Таким образом, за весь период своей работы тов. Золотухин не дал никаких положительных результатов, а помещаемые им в его рукописи цифровые данные ни в коем случае не заслуживают доверия и не могут быть там помещены».

Уместно также упомянуть о письме Грицуна А., друга и коллеги по опытной станции, адресованного жене Леонида Николаевича, написанного в конце 1947 года. Вот отрывок из этого письма:

«Весть о смерти Л.Н. меня страшно потрясла. Я втихомолку и горевал и много – много думал и как о потерянном друге и как о талантливом человеке жизнь которого оборвалась в самом расцвете творческих сил. Работы Л.Н. до сих пор являются оригинальными работами. Он умел поставить цель эксперимента и хорошо обставить его методически. Особенно в вопросах борьбы с сорной растительностью. Очень жаль, что наша сним работа не увидела света и не стала достоянием широкой читательской массы. Вряд ли кто другой с того времени на опытной станции смог так глубоко и дерзновенно ставить эти вопросы на разрешение. Я сейчас и впредь буду показывать своим коллегам работу Л.Н., как одну из оригинальных работ, представляющих большую ценность для науки.

… При жизни он любил лес и его таинственную прелесть.…Обсадите его могилку хорошими деревцами…».

Уже 59 лет одинокая могила стоит на холмике в лесу. Над ней деревья – берёзки, ели, то, что любил при жизни Леонид Николаевич, а за лесом с холмика видно поле, где проходили его опытные работы. Всё хранит память о нем,…о хорошем человеке, талантливом учёном.

В своей работе я рассказала о замечательном человеке Назинцеве Леониде Николаевиче о его судьбе, о жизненном пути. Мы должны хранить память таких людей и не забывать о них. Ведь сколько ещё судеб, сколько разных жизненных перипетий было в жизнях ушедших от нас людей.…Сколько подобных работ можно написать.… Одна из них – «Одинокая могила» написана мною.

«Людей неинтересных в мире нет

Их судьбы, как истории планет».

Евгений Евтушенко

Литература:

Архив Новосолянского школьного музея.

Семейный архив Л.Н. Назинцева (фотографии, письма, характеристики, автобиография)